Progetto Agritettura Sostenibile

Il bisogno è per definizione il desiderio o mancanza di qualcosa che si ritiene indispensabile e funzionale a colui che ne sente l’esigenza, e per tal ragione, l’uomo nel corso di secoli di evoluzione ha plasmato l’ambiente ad esso circostante cercando di renderlo il più possibile funzionale e soddisfacente sia sul piano estetico che soprattutto funzionale.

In merito a ciò è possibile analizzare svariati fattori che possano rendere o meno soddisfacente e funzionale la vita di un essere umano, primo fra tutti, in quanto animale sociale, vi è la città e la sua unità, l’abitazione.

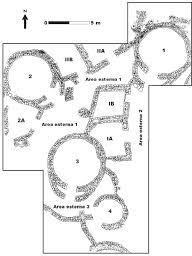

Dal corso della storia si evince come, già dalla loro nascita, le città si siano sviluppate solo quando la caccia smise di essere l’unica fonte di sostentamento umano poiché sostituita e integrata all’allevamento stanziale di capi di bestiame e all’agricoltura, che modificava le esigenze e i bisogni umani e creava la possibilità di stanziamento conseguentemente allo sfruttamento dei terreni, sviluppando come risultato, una maggiore staticità territoriale dalla quale nacquero i primi villaggi, composti da capanne, la cui disposizione, rispondeva a precise tecniche planimetriche circolari o subcircolari a scopo difensivo.

Di lì a poco si svilupparono le prime forme embrionali di città, situate in zone strategiche all’approvvigionamento delle risorse, nei pressi di fiumi e corsi d’acqua che costituivano passaggi obbligati favorendo quindi anche i transiti e gli scambi commerciali, e vaste pianure fertili per le coltivazioni, primo esempio tangibile, la città di Gerico situata tra i fiumi Tigri ed Eufrate, nella cosiddetta Mezzaluna fertile, che era la Mesopotamia.

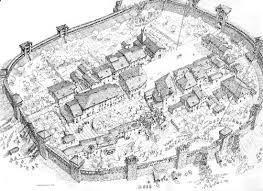

Al variare delle necessità variarono poi anche le conformazioni urbanistiche e nel medioevo una nuova cultura urbana basata sul concetto dell’autosufficienza, caratterizzata da funzioni protettive mediante una struttura cinta da mura, e attraversata capillarmente da vie che permettevano da ogni punto il raggiungimento dei luoghi di interesse, generò un nucleo urbano definito in letteratura microcosmo.

Per chi giungeva da lontano la città si presentava come entità autonoma, inserita in un particolare paesaggio agricolo e ben riconoscibile per via dei profili di torri, tetti e guglie che rappresentano ancora oggi l’identità e appartenenza cittadina, come nel caso di due grandi esempi di città medievali: Monteriggioni famosa per la cinta muraria costellata da 14 torri di cui anche nella Divina Commedia si fa riferimento o nel caso di San Gimignano città centrale tra Firenze e Siena, sorta strategicamente su un colle già utilizzato in epoca etrusca ed ellenistica come punto di vista e difesa.

Dalla nascita delle prime città, attraverso le evoluzioni greche e romane che gettarono le basi dell’urbanistica moderna e bypassando il dettaglio storico-epocale, è possibile poi suddividere le epoche utilizzando come spartiacque la rivoluzione industriale, adottando quindi per tutta la durata dello studio, i termini pre e post industriale.

Non a caso, il punto di rottura tra le città sviluppatesi dal quarto millennio fino al XVII secolo e quelle sviluppatesi dalla rivoluzione industriale ad oggi, risiede in una vera e propria inversione dei bisogni umani, o nello specifico, in una cattiva interpretazione di essi con conseguente errata traduzione urbanistica.

A seguito della Seconda guerra mondiale, e già consapevoli di ciò che la rivoluzione industriale aveva portato alle popolazioni in termini economici e di lavoro, si perse di vista tutto ciò che fino ad allora aveva rappresentato la città per i suoi abitanti, e venne sempre più tramutata in luogo di produzione piuttosto che di vita, intaccando sensibilmente e condizionando fortemente la concezione di città odierna, troppo spesso nell’accezione negativa del termine.

La configurazione elementare e originaria di centro urbano ricco e sicuro che garantiva risorse al popolo che vi risiedeva rispetto alla periferia, che per conformazione risultava essere meno sicura e per servizi meno fruttuosa ,dopo la rivoluzione industriale ma nello specifico nel periodo del boom economico post bellico, venne stravolta, modificata, e rimescolata sulla base del profitto di produzione industriale, a discapito di tutto il resto, lasciandoci oggi in eredità centri città dove i servizi a disposizione della popolazione sono tanto distanti da obbligare la popolazione a spostarsi dal centro, minimizzandone funzionalità e peculiarità.

Ciò che troppo spesso viene dimenticato è però l’influenza dell’ambiente nei confronti di chi lo abita e vive; tra di essi esiste una stretta correlazione già dall’800 definita Psicologia Urbanistica o Psicologia Ambientale dall’architetto austriaco Camillo Sitte che fu tra i primi a voler considerare l’importanza della qualità della progettazione ai fini del benessere umano.

Considerazione insieme alla necessità sempre maggiore di soddisfare i bisogni primari dell’individuo, quali sostentamento alimentare, benessere e salute fisica e sociale, ci portano oggi più che mai a valutare la possibilità di una nuova epoca di sviluppo urbano che non prenda più la rivoluzione industriale come spartiacque ma che utilizzi, l’era tecnologica in chiave “involutiva”.

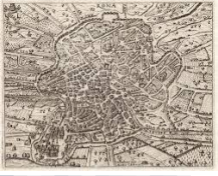

Quindi alla luce delle considerazioni fatte e dello studio preliminare eseguito, si ha come scopo l’analisi del contesto urbanistico della città medievale di Siena dal momento della sua fondazione ad oggi, analizzandone minuziosamente i cambiamenti planimetrici, i motivi e gli eventi che hanno contribuito agli stessi, e le ripercussioni sulla popolazione, al fine di trovare i punti di forza e/o debolezza, utili e funzionali al ripristino degli stessi in altri contesti territoriali odierni; ciò di cui si necessita è l’individuazione della successione dei criteri evolutivi al fine di un vero e proprio ritorno alle strategie urbanistiche passate, dalle quali, avendo parecchi secoli di esperienza testimoniata, sarà possibile attingere al fine di applicarle in chiave moderna alle città attuali, purtroppo ormai troppo distanti dall’essere a misura d’uomo.

Molto vicina a questa visione rappresentata in questo studio preliminare, vi era quella dell’utopia razionalista di Le Corbusier, che si interroga su come possa essere raggiunta la felicità dell’uomo che abita la città e giunge alla conclusione che “l’architettura è l’attività che produce popoli felici”; il cittadino è felice nell’ammirare la bellezza dei luoghi che lo circondano, primo fra tutti la propria casa, “uno dei più urgenti bisogni dell’uomo, primo strumento che egli si è forgiato”. Genio indiscusso del minimalismo architettonico e visionari per eccellenza, non considerò mai nella sua sfrenata voglia di soddisfare il bisogno abitativo umano, tutto ciò che gli stava intorno, immaginando abitazioni a se stanti, denuclearizzate dal contesto cittadino, per uomini statici e innaturalmente privi di bisogni extrabitativi.

Sulla base di ciò è necessaria una rilettura della filosofia di Le Corbusier più attenta e aperta al mondo che circonda l’uomo non solo nel senso ampio del termine ma partendo dal soddisfacimento dei bisogni più elementari in termini di disponibilità e di funzionalità.

Nel corso dell’età moderna le città italiane hanno subito profonde modifiche in particolar modo in termini di mutamento funzionale e dimensionale incidendo sull’intera struttura economica non sempre in modo positivo come nel caso del settore primario, ma mantenendo comunque caratteristiche monumentali, residenziali, e a tratti religiose restano un’ottima base da cui ripartire per nuove progettazioni piuttosto che considerare come si è soliti in altri Stati, delle nuove urbanizzazioni.

Il punto di ripartenza sarà il medesimo che durante il passaggio tra paleolitico e neolitico portò allo sviluppo delle città: l’agricoltura.

L’agricoltura e il conseguente soddisfacimento dei bisogni alimentari, rappresenterà, insieme con l’acqua e le altre risorse naturali, ancora una volta il punto di partenza per riavvicinare la concezione di città a quella di funzionalità a quei bisogni necessari come visto nei secoli antecedenti alla rivoluzione industriale.

”Gli uomini si associano tra loro per le varie necessità di cui hanno bisogno; e quando hanno raccolto in un’unica sede molte persone per ricevere aiuto dalla comunanza reciproca, nasce quella coabitazione cui diamo il nome di città (Platone, La Repubblica)” e ad oggi purtroppo il caos che contraddistingue le nostre città sta sempre più rendendo tutti noi abitanti sordi alle richieste altrui e ciechi alle esigenze comuni, abbagliati dall’edificazione ipertecnologica sfrenata non funzionale e dall’eccesso puramente estetico, rifiutando qualsiasi configurazione del termine sostenibilità.

Una corretta analisi dei bisogni comuni unita a supporti specifici riporta ad organizzazioni spaziali e sociali ben diverse da quelle del XXI secolo ma molto simili a quelle dell’epoca pre industriale, con esigenze di beni e risorse che oggi, nel mondo Occidentale, pur dandosi per scontate, non sono garantite ad ogni individuo per via degli ormai ampiamente noti cambiamenti climatici, dell’eccessivo sfruttamento delle risorse, e di una scorretta gestione delle risorse, naturali e non, disponibili.

Prima fra tutti vi è la risorsa acqua, altro cardine su cui bisognerebbe far ruotare l’organizzazione delle città.

Soprattutto nell’area del Mediterraneo e nelle zone semi-aride in genere, questa risorsa intorno alla quale un tempo tutto ruotava con una visione talassocentrica e che per millenni ne fu la ricchezza, sta compromettendo il benessere sociale ed economico, e città sempre più depauperanti e carenti di gestioni integrate e sostenibili stanno contribuendo.

Il progetto vuole analizzare la conformazione urbanistica della città medievale di Siena per estrapolare dal contesto analizzato dati e informazioni utili per lo sviluppo di soluzioni applicabili a tutti i centri urbani.

Una volta analizzata la storia evolutiva e la superfice dei centri urbani, sarà possibile evidenziare le caratteristiche urbanistiche, comuni o discordi al caso studio, utili alla verifica delle evoluzioni di altre realtà simili nel bacino del mediterraneo da cui trarre le informazioni utili agli studi di fattibilità di possibili nuove configurazioni urbane maggiormente funzionali in termine di produzione agricola e di corretta gestione delle risorse idriche, focalizzando l’attenzione verso la creazione di nuove ed inesplorate chiavi di lettura del territorio urbano, dove spazi inefficienti o frutto di urbanizzazioni di profitto, potranno essere rivalutati sia dai cittadini che dalle amministrazioni.

Sul piano pratico lo studio empirico di quanto finora esplicato, consentirà di indagare su nuove metodologie applicabili in interventi di riqualificazione degli spazi urbani in modo da renderli capaci di preservare e migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane, assicurando la produzione di alimenti sani e nutrienti, mezzi di sussistenza sostenibili, migliori condizioni di salute, ed a promuovere l’educazione ambientale, il rapporto con l’alimentazione e i cicli naturali.

Una ricerca che possa essere strumento strategico per favorire uno sviluppo sostenibile delle città e riequilibrare i rapporti tra il tessuto urbano che ci si auspica possa ritornare ad avere connotazioni ecologiche, sociali, estetiche, produttive di un tempo.